Geschichte & Architektur

Stiftsgründung – die Anfänge des Klosters Jerichow

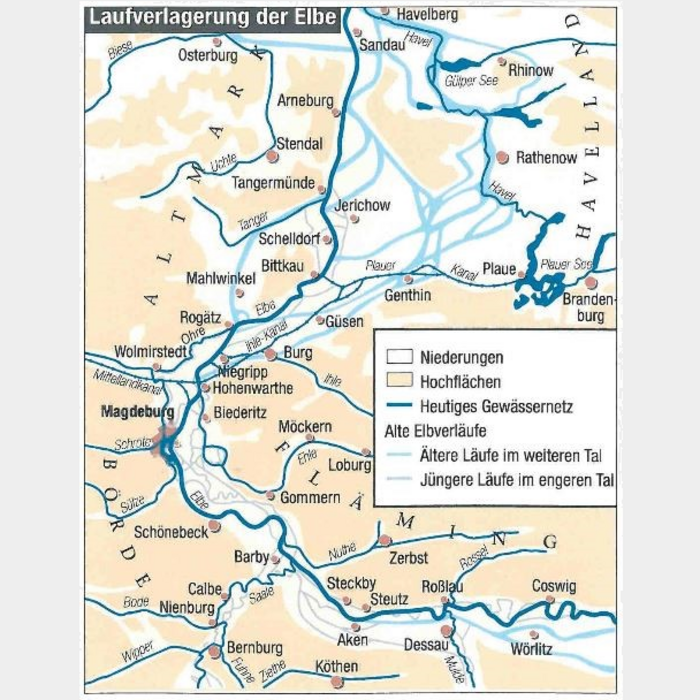

Schon im 7. Jahrhundert siedelten Slawen in den Elbauen und gründeten das Fischerdorf Jerichow. Ab dem 10. Jahrhundert versuchten ostfränkische Könige, ihren Herrschaftsbereich nach Osten auszudehnen – nach langen, auch kriegerischen Auseinandersetzungen wurden die Slawen schließlich besiegt.

1144 bestätigte König Konrad III. die Gründung des Prämonstratenser-Stifts Jerichow. Es entstand aus Besitzungen der Grafen von Stade, wurde mit Grundbesitz ausgestattet und juristisch dem Bistum Havelberg unterstellt. Als einer der ersten Missionsstützpunkte östlich der Elbe spielte es eine Schlüsselrolle bei der Christianisierung und Urbarmachung des Landes.

Die ersten Chorherren kamen aus dem Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg und gründeten ihre Niederlassung zunächst im Ortskern – nahe einer slawischen Burg, die heute nicht mehr existiert. Wegen des „Tumults des Markttreibens“ verlegte man das Stift 1148 an seinen heutigen Standort. Bereits ein Jahr später begann dort der Bau des Klosters.

Baugeschichte – Architektur vom 12. Jahrhundert bis heute

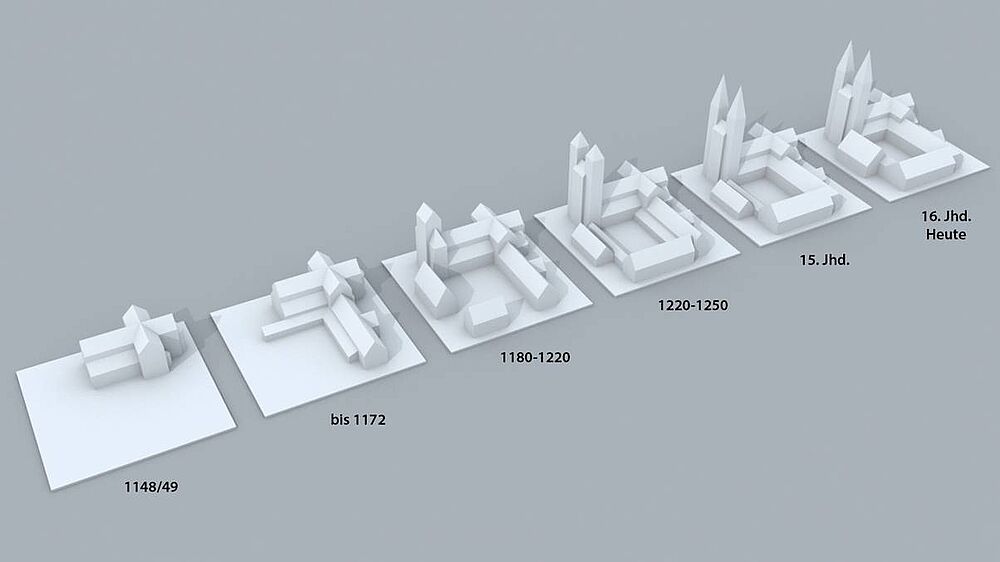

Erste Bautätigkeit (1149–1200)

1149 beginnt der Bau der dreischiffigen, kreuzförmigen Basilika ohne Westtürme. Parallel dazu schreitet der Bau des Ostflügels der Klausur mit Kapitelsaal und Dormitorium voran.

Um 1200 wird eine zweischiffige Krypta mit Hohem Chor im Ostteil der Kirche eingebaut, das Kirchenschiff nach Westen verlängert und die unteren Turmgeschosse errichtet. Auch das Winterrefektorium im Südflügel und das Amtshaus im Westflügel der Klausur entstehen in dieser Zeit.

Vollendung des Klosterhofs & Westtürme (1220–1250)

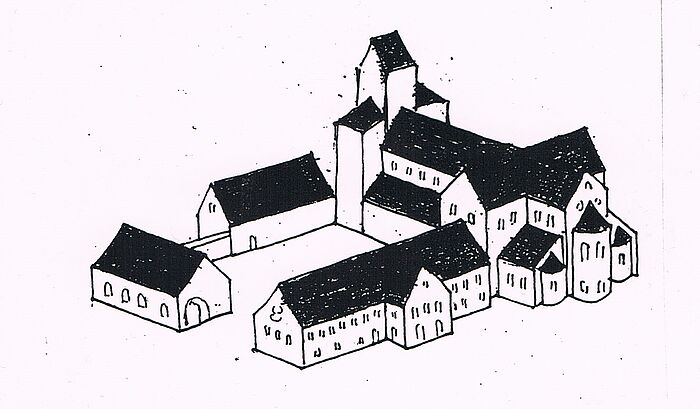

Erst gegen 1220 schließt sich der Innenhof mit Errichtung des Sommerrefektoriums und des Kreuzganges. Ab 1250 setzen die Baumeister die Westtürme im gotischen Stil fort. Zahlreiche Wirtschaftsgebäude werden errichtet, die heute nicht mehr alle erhalten sind.

Raumwirkung und Details der Architektur

Die Klarheit und Zweckmäßigkeit der Architektur des 12. Jahrhunderts beeindruckt noch heute. Der rote Backstein schafft ein einzigartiges Raumerlebnis: mächtige Rundpfeiler tragen die Arkaden des Mittelschiffs, reich gestaltete Kapitelle zieren Krypta und Klausurräume. Der Klosterhof lädt zu Ruhe und Besinnung ein, vom Kreuzgang sind Süd- und Westflügel erhalten. Spuren des im 16. Jahrhundert abgebrochenen Nordflügels sind noch sichtbar.

Restaurierungen und Rekonstruktionen

Bereits 1853–1857 ließ König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen unter Leitung von Ferdinand von Quast die Stiftskirche umfassend restaurieren. Der Ostflügel wurde 1968–1970 rekonstruiert.

Wiege des norddeutschen Backsteinbaus – Innovation im Mittelalter

Entstehung und Voraussetzungen

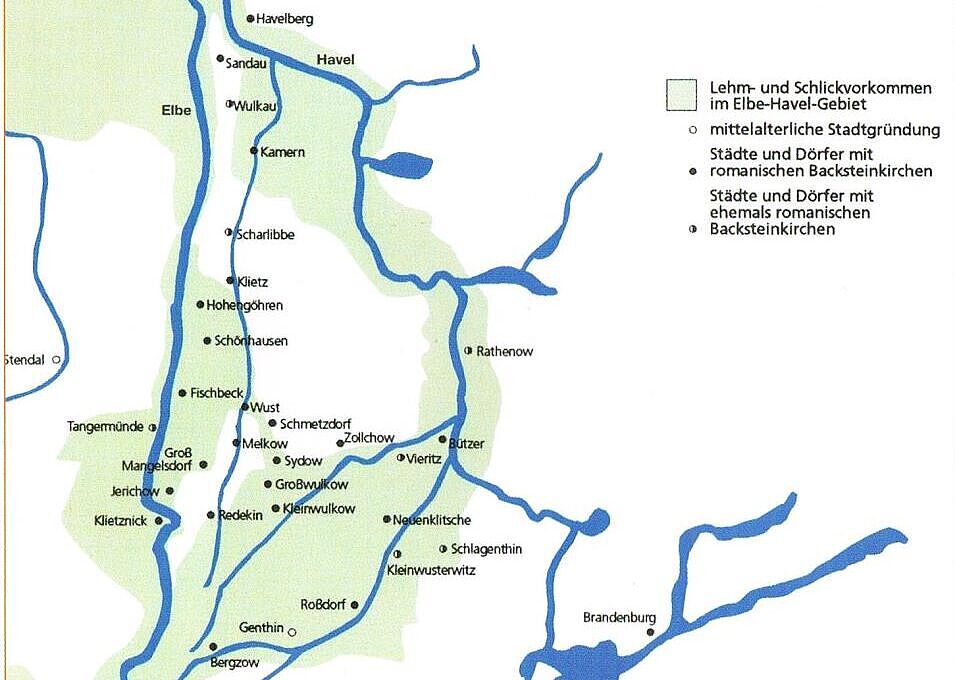

Fehlende Natursteinvorkommen östlich der Elbe und bedeutende kirchliche Bauaufgaben durch die Christianisierung begünstigten ab dem 12. Jahrhundert die Backsteinbauweise im norddeutschen Raum.

Die reichen Lehmvorkommen in der Elbniederung ermöglichten eine schnelle Verbreitung der Technik, die ursprünglich aus Norditalien stammte.

Herstellung und frühe Bauwerke

Nach dem Aufbereiten, Formen und Trocknen der Rohlinge erfolgte der Brand in Feldbrandöfen.

Im Zuge des Klosterbaus entstehen im 12. und 13. Jahrhundert im Elb-Havel-Winkel mehr als 30 Backsteinkirchen. Ihre Gestaltung bleibt schlicht, mit Akzenten wie Friesen, Lisenen und Portalgewänden.

Einfluss des Natursteinbaus und künstlerische Höhepunkte

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stand der Backsteinbau noch unter dem Einfluss traditioneller Natursteinbauweisen: Sonderformate wurden nach dem Brand durch Behauen und Schleifen per Hand gefertigt.

Im Jerichower Land erreicht die Backsteinbaukunst in der Spätromanik ihren ersten künstlerischen Höhepunkt und breitet sich in der Gotik über den gesamten Raum östlich der Elbe aus.

Säkularisation – Wandel vom Kloster zur Domäne

Auflösung des Stifts (1552)

Im Zuge der Reformation und der damit verbundenen Plünderungen wird 1552 das Prämonstratenser-Stift Jerichow aufgelöst. Die Klausurgebäude dienen seitdem unterschiedlichen wirtschaftlichen Zwecken, teils bis ins 21. Jahrhundert. Die Kirche hingegen wird durchgehend von evangelischen Gemeinden genutzt.

Versuch der Wiederbesetzung und Kriegszerstörungen (1631)

Während des Dreißigjährigen Krieges scheitert der Versuch, das Stift erneut durch Prämonstratenser zu besetzen. 1631 verwüsten schwedische und kaiserliche Truppen Stadt und Kloster, wobei das mittelalterliche Inventar vollständig verloren geht.

Die Domäne Jerichow (17.–20. Jahrhundert)

Im 17. Jahrhundert entsteht die kurfürstlich-brandenburgische, ab 1701 königlich-preußische Domäne. Nach dem Ersten Weltkrieg wird sie zum Staatsgut, das noch bis 1945 von Pächtern betrieben wird.

Im selben Jahr erfolgt die Umwandlung zum Provinzialgut, ab 1949 schließlich zum volkseigenen Gut (VEG).

Gegenwart – Das Kloster Jerichow heute

Stiftung und Eigentumsfragen

Mit der politischen Wende 1990 wurden die Eigentumsfragen zunächst provisorisch geregelt. Nach langjährigen Bemühungen entstand 2004 die Stiftung Kloster Jerichow. Stifter waren: das Land Sachsen-Anhalt, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, der Landkreis Jerichower Land, die Stadt Jerichow, die evangelische Kirchengemeinde Jerichow und der Förderverein „Erhaltet Kloster Jerichow e. V.“. Zum 1. Januar 2022 wurde die Stiftung aufgelöst und die Anlage der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt übertragen.

Architektur und Klostergelände

Die heute in sich geschlossene Anlage beeindruckt im Süd-Osten mit großen Teilen der mittelalterlichen Klostermauer, im Nord-Westen mit neuzeitlichen Ställen und Scheunen, während im Zentrum die romanische Stiftskirche und die Klausur stehen, deren Erdgeschossräume noch in ihrer mittelalterlichen Ausprägung erlebbar sind.

Die harmonische Verbindung von historischen Gebäuden und moderner Nutzung macht die Anlage zu einem einzigartigen Erlebnisraum.

Klostergarten und Besuchererlebnis

Der Klostergarten, nach mittelalterlichem Vorbild angelegt, lädt mit seinen Flach- und Hochbeeten zum Verweilen ein.

Besucher können hier die Ruhe und Atmosphäre der historischen Anlage spüren und gleichzeitig an den verschiedenen Erlebnisangeboten teilnehmen – sei es bei Führungen, Workshops oder einfach beim Spaziergang durch die Anlage.